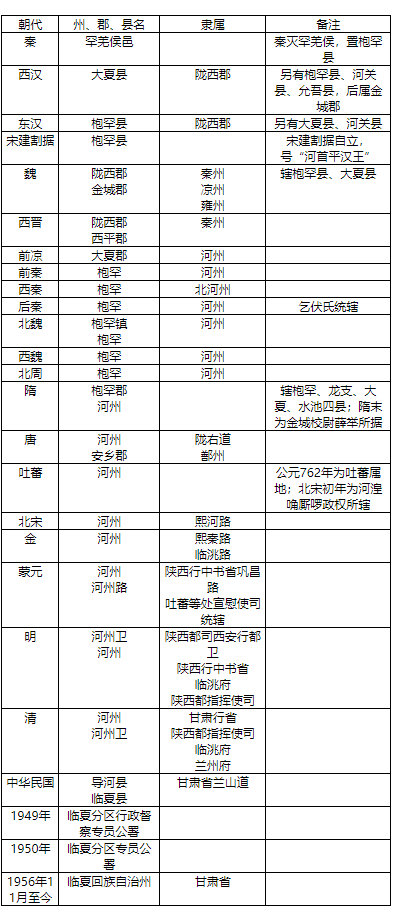

临夏回族自治州博物馆线上展览之三

《文明通道—临夏历史文化展》

前 言

临夏古称“河州”,位于大夏河、黄河之滨,历史悠久、文化底蕴深厚。作为古丝绸之路南道要冲,成为连接中原腹地与西域各地的纽带,促进了两地政治、经济、文化的交流。繁忙的戍卒、逶迤的商队、匆忙的信使、清苦的僧侣、虔诚的伊斯兰学者东进西出;临夏是汉藏交通的枢纽,承载着祖国内地与西藏的友好往来,使中原农耕文化和西北游牧文化在这里深度融合,成为沟通汉藏关系的“黄金纽带”。汉藏民族间的物资交流催生了茶马贸易的繁荣,河州是四大茶马司之一、茶马互市的中心,逐渐发展成为陇右商品集散地和汉藏贸易的枢纽;临夏是多元文化碰撞交汇之地,是许多民族演化新生之地,信仰伊斯兰教的现居民族就是在临夏这个民族交融的舞台上逐渐形成的。从古至今,临夏地区承载着不同地区间物质文化交流的使命,享有“河湟雄镇”、“中国西部旱码头”的美誉。

辅助展板一:

临夏回族自治州行政建置图

第一单元 丝绸之路的要冲

丝绸之路开通后,中原王朝同西域各国的政治往来,经济、文化交流频繁,促进了临夏的发展。张骞出使开通西域、法显取经、隋炀帝西巡都是沿着丝绸之路南道经过河州西去的。这些活动增强了临夏在丝绸之路南道的重要作用,使之成为通往河西走廊的交通要冲、丝绸之路南路上的重镇,开启了临夏与中亚等地区的交流和贸易往来,确立了临夏“西部旱码头”的地位。

第一组:丝路古县连中原

丝绸之路上兴起了很多城镇,临夏地区作为南路重镇,即是其一。早在战国时期,秦灭罕羌候,置枹罕县。汉承秦制,在临夏地区设县,不仅加强了对自身边境的管理,也促进了古代临夏地区与中原地区的联系,促使这一地区政治、经济、文化的发展。同时作为丝绸之路上的驿站,也促成了古代中原与西域各地区之间的交流、交融。

辅助展板一:

西汉初设大夏县,把临夏纳入中原王朝的版图范围,也为日后丝绸之路南道的畅通奠定了基础。大夏县位于广河县阿里麻土乡刘家庄,广通河北岸的第二台地上,地理位置优越。大夏城因大夏水(今广通河)得名,为汉大夏县治所。现仅有南城残垣一段,田间地坎有大量汉代陶片遗存。曾在距大夏古城东5公里处贾家村砖厂挖出两座汉墓,出土有五铢钱及陶器,陶罐上有“光和三年”朱书题记。

辅助展板三:

展 品

东汉绿釉陶钟

东汉彩绘人物灰陶罐

东汉绿釉陶井

东汉灰陶灶

第二组:临津古渡通西域

隋初,丝绸之路被吐谷浑所阻。隋炀帝为疏通丝路交通,于大业五年(公元609年)三月,开始西巡,经武功,至秦州再至狄道,后出临津关(今临夏积石山县大河家),过黄河至西平陈兵讲武,战胜了吐谷浑。之后还举行了盛大的物资贸易活动,会见了西域二十七国君主,呈现隋朝风物。西巡基本消除了西部边患,保障了丝绸之路的再次畅通,推动了河州的发展,密切了内地和西域的关系,促进了东、西方的经济文化交流。自此之后临津渡人流繁忙,逐渐演变为中原与西域物产交流的集散地,成为集市商贸交易的重镇。

辅助展板一:

临津关因隋炀帝西巡经过此地而声名鹊起,大业五年(公元609年)三月,隋炀帝携文武百官开始西巡,至狄道,出临津关(今临夏积石山县大河家),过黄河至西平。场面宏大,浩浩荡荡。一路上车辚辚,马啸啸,战旗猎猎,金戈铁马,极力炫耀隋王朝帝王之威、国力强盛。

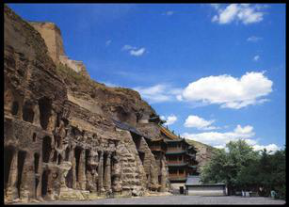

第三组:丝路明珠炳灵寺

由于丝绸之路的畅通,沿途产生了一些多元文化交融的地带,炳灵寺就是在这种交融地带兴起的重要文化遗迹。炳灵寺地势险要,是秦汉以来重要的交通要道,也是丝绸之路南道必经之地,中外商贾皆由临洮、临夏取道炳灵寺过黄河,经青海、张掖、敦煌,穿越河西走廊,进入西域、中亚和欧洲。因此,炳灵寺是北据黄河天险,西控山口要隘的战略要地,对丝绸之路的畅通具有重要意义。为保障丝绸之路的畅通,西秦曾在此设“飞桥”,唐代曾在此设凤林关。晋代高僧法显西去印度经要过这里。

辅助展板一:

炳灵寺

炳灵寺最早叫“唐述窟”,在唐代称为龙兴寺,宋代称为灵岩寺,明永乐年后,取藏语“十万佛”之译音,取“炳灵寺”或“冰灵寺”之名。石窟分上寺、洞沟、下寺三处,以下寺为主,创建于十六国西秦建弘元年(公元420年),历经北魏、西魏、北周、隋、唐、元、明、清各代扩建,距今已有1600多年历史。现存窟龛183个,造像近800身,壁画约900平方米。炳灵寺壁画真实地反映了十六国时代西北地区的社会风貌、音乐舞蹈以及装饰艺术。

辅助展板二:

法显与炳灵寺

西行僧人频繁经过临夏,法显最为著名。法显(公元334年—公元420年)是一位卓越的佛教革新人物。东晋隆安三年(公元399年),62岁法显与慧景等人从长安出发,踏上了西行取经之路。炳灵寺是“丝绸之路”陇西段的交通要道,是取道青海到达流沙,从中亚通往西亚的必经之地,法显当年就是从炳灵寺渡黄河赴印度取经的。炳灵寺169窟10号龛下层壁画之上有法显供养人像,供养比丘像中北面者题名为“法显供养”,南面题名为“道聪”。

辅助展板三:

展 品

唐代鎏金铜佛

明代象踏蛇铜尊

清代绿度母铜座像

清代莲花瓣纹佛像圆顶

第二单元 唐蕃古道的重镇

在汉藏人民的共同努力下,开辟了一条东通唐朝都城长安,西南通吐蕃都城逻些的国际通道——唐蕃古道。全长约3000公里,跨越今陕西、甘肃、青海、四川和西藏5个省区,是唐代以来中原内地去往青海、西藏乃至尼泊尔、印度等国的必经之路,沿用至今。临夏是这条古道上供往来人员休整的重要驿站,文成公主、金城公主都在此停歇而远嫁吐蕃,崔琳等入蕃报聘的使臣亦在此驻留,经炳灵寺时刻石作记。临夏是青藏牧区与中原农区重要的商品集散地和贸易枢纽区,和亲纳贡、贸易交流的人在此往来不绝,促成了汉藏交好、传播了科技文化,是唐蕃古道上的重镇。

第一组:文成公主过凤林

唐、蕃之间友好往来一直是双方关系的主流。当时汉女嫁蕃男,汉男娶蕃女,藏汉通婚成为时尚,著名的文成公主进藏是时代的缩影。河州的凤林一线是唐代进入吐蕃的主要通道,唐太宗封宗室女李氏为文成公主,于贞观十五年(公元641年)由此路远嫁吐蕃。此外,金城公主亦是经过河州凤林一线入藏的。唐、蕃自联姻后,双方的使臣往还频繁,临夏成为双方进藏、入中原的中转驿站,汉、藏民族在此交融、交流,丰富了河州地区的物产种类,为往后河州在西北茶马市场上的重要地位奠定了基础。

辅助展板一:

文成公主进藏路线图

唐王朝为了稳定边境、保障唐蕃古道的畅通,加强了对临夏地区的开发,使其生产生活有了巨大进步。曲辕犁的使用促进了农业生产;由于对外贸易的兴盛,作为热销产品的瓷器、丝织品带动了制瓷业、纺织业的大发展,从而促使临夏的商业经济也迅速发展。

辅助展板三:

展 品

唐代开元通宝

五代定窑白釉小瓷碗

唐代黑釉提梁瓷壶

五代铁农具

第二组:唃厮啰治理河州

吐蕃王朝解体后,唃厮啰政权于十一世纪兴起于河湟地区。唃厮啰政权分裂后,瞎毡从龛谷(榆中)迁居河州,率众驻扎踏白城(今积石山县癿藏)一带,归附宋朝。瞎毡子木征继位,选择在河州一带经营拓展,宋朝授其为河州刺史,成为当地吐蕃首领。木征治理河州期间,将大夏改称“诃诺”(也称阿诺),筑木藏城、香子城。唃厮啰吐蕃政权所控制的地区,在宋朝与西藏的政治、经济交往中曾起过重要的作用,保障了唐蕃古道的畅通。它继承了吐蕃藏族文化的主流,在河州的统治,不仅促进了蕃汉人民之间的交流融合,还促成了这一带经济、文化的交流和发展。

辅助展板一:

踏白城

白釉梅点纹双肩耳瓷瓶

宋代铁熨斗

金代河州监支纳铜印

西夏民窑荷叶口褐釉瓷瓶

第三组:茶马贸易促发展

茶马贸易在河州历史上谱写了光辉的一页。隋唐时期,河州是中原地区与西南吐蕃藏族间茶马交易的主阵地;宋时,在河州设立了官办的买卖市场——榷场,交易中原的农产品与民族地区的畜产品;明初,为贯彻“以茶驭蕃”的政策,在河州等地设四大茶马司,管理茶马贸易事宜;明中叶以后,民间茶马贸易成了临夏地区各民族贸易往来的主流。茶马贸易密切了临夏地区农业与畜牧业的交流,培育了以河州为中心的民族贸易,促进了河州地区“善商”特点的形成,使之逐步发展为西北货物的集散地,为具有商业传统的边陲要地换发了青春。

辅助展板一:

宋代河州榷场的互市贸易

清代红釉开光扁瓷瓶

清代白釉青花碟

第二组:西域番客添新彩

唐代,经丝绸之路来中国的大食信使、商旅不绝于道。处于陇上丝路南道要冲位置的河州亦有不少大食人、波斯人留居。宋代,随着西夏控制丝绸之路北道之后,丝绸之路河湟路段的日渐繁盛,由于南道沿路人烟密集、区域富庶,大食、波斯使者蜂拥而至,贡使、商贾和传教的西域人在熙河等地的榷场、买马场、茶马司,进行着茶马丝绢交易,留居河州,传播伊斯兰教,历史上称之为番客或番商,成为临夏回族的先民,为临夏注入了新活力,增添了一抹不同的异域色彩。

辅助展板一:

西域番客

清代蝴蝶纹绿釉花瓶

清代红铜火壶

清代黄铜驼铃

明代人物纹青花瓷盅

第三组:西域穆斯林进河州

元朝是临夏现居各少数民族逐渐形成时期,亦是临夏地区各民族融合、发展时期。成吉思汗征服的西域诸国后,由西域穆斯林军人、匠人、平民组成的探马赤军、西域亲军等屯驻在河州地区。1273年,蒙古命各地驻军“随处入社,与编民等”。入社后仍属元代军户,但可以娶妻生子,成家立业,开始转化为具有军人身份的农户,并在当地长期定居下来。据此,留在河州地区的探马赤军就近“编户入社”,成为当地居民。随着时间的推移,他们与各民族交流、融合,逐渐形成了河州地区回族、东乡族、保安族。

辅助展板一:

探马赤军

探马赤军是形成临夏现居回族、东乡族、保安族的主要来源,主要履行着两个职能,一是充当前锋、攻城克坚,担任前锋的部队伤亡很大,类似于炮灰。二是随处镇戍、监控各地,窝阔台汗命令探马赤军作为军事统治的核心力量随地镇戍,去监督和控制那些被征服的地区,以防范各地的反抗和外来的侵扰。

辅助展板二:

保安人东迁至临夏

中亚的色目人随蒙古军队来到青海同仁的隆务河畔,与当地回、土、藏、汉、蒙古等民族融合形成保安族。清咸丰末年,他们被迫离开发祥地——青海同仁,举族东迁来到了甘肃省积石山县大河家地区。

辅助展板三:

展 品

元代钧窑青釉瓷碗

元代黑釉瓷碗

清代红铜火壶

清代铜汤瓶

结束语

山河万里,文明生辉。文明的兴衰更替,给临夏留下了熠熠生辉的文化遗产。今日我们回首河州大地昔日辉煌灿烂,他日必将以此为鉴创造出更加繁荣优秀的文明!昔日的临夏是多元文化汇聚之地,我们的先民用智慧的光芒、辛勤的劳动成就了临夏,打造出临夏自古以来多民族团结友爱的良好氛围。忆往昔峥嵘岁月,我们不仅向往临夏昨日的辉煌,更多的是振奋了我们建设新临夏的决心、信心!各民族大团结是渗透在临夏人血液里的传统美德,忆之,实为温故知新而。